一、观众为啥不买账?三大“槽点”实录

1. “老套路”审美疲劳:相声不笑,小品尬演

网友辣评:“语言类节目像开会,包袱还没我奶奶缝的棉袄厚!”

三、换个角度看:春晚真的“一无是处”吗?

1. 它仍是“记忆钉子户”

开篇:痛点直击——春晚成了“全吐槽大会”?

“年夜饭还没吃完,家族群已经开始刷屏:‘今年春晚真难看!’”

2023年春晚刚结束,热搜就被“难听”“尴尬”“无聊”榜。从“年度盛宴”到“段子素材库”,春晚的口碑为何年年滑坡?是观众太挑剔,还是节目真不行?今天咱们掰开揉碎聊一聊——春晚挨,到底冤不冤?

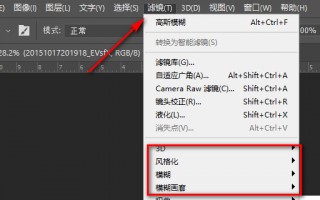

写作思路说明:

- 口语化:用“吐槽”“脚趾抠地”等热词拉近距离,学术腔。

- 例结合:具体节目例子+网友神评,增代入感。

- 结构清晰:按“现象—原因—解决方”递进,符合阅读逻辑。

- 词:不提品、平台,专注现象分析。

2. 代际审美撕裂

3. 互动玩升级

(全文完)

- 对比:过去春晚靠创意(如《千手观音》《不差》),如今靠“烧舞美”,观众记忆点反而模糊。

二、声背后,藏着哪些情绪?

1. 年轻人“反仪式感”崛起

“宁可刷短视频也不想爸妈看春晚”——不是节目差,而是娱乐方式太多,春晚的“年味垄断”被打破。

- 建议:学学地方台“烟火气”,比如河南卫视《唐宫夜宴》靠文化出圈。

2. 给老艺术家留舞台

“我们想看的是真功夫,不是假热闹。”——网友呼吁减少“假唱”“假笑”。

- 数据:收视率虽降,但全网播放量破百亿,说明“边边看”的大有人在。

- 情感值:对许多家庭而言,春晚是“背景音”,没了它反而少点啥。

2. 出圈名场面依然有

- 例:2023年某舞蹈节目被夸“美到”,证明观众并非“为而”。

四、未来春晚该怎么?网友支招

1. 内容“下沉”但别“低龄”

- 例:某小品被指“行煽情”,演员台词像念教科书,观众脚趾抠出三室一厅。

- 深层原因:创作团队脱离年轻人生活,梗还是十年前的“流行语”。

2. 流量明星“喧宾夺主”:专业不够,颜值来凑?

“豆唱歌跑调,演员舞划水,戏曲节目插电音——这是春晚还是跨年演唱会?”

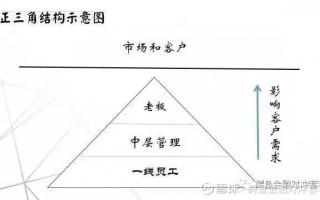

- 爸妈看:“笼大对联多喜庆!”

- 年轻人吐槽:“土味审美求求了!”

真相:春晚想“全年龄通吃”,结果两头不讨好。

3. 吐槽成新“年俗”

“春晚”本身成了社交货,网友笑称:“没共同吐槽点,亲戚聊天都冷场。”

- 现象:部分节目为追求热度启用流量明星,但效果翻车,老观众直呼“变味”。

3. 技术炫技≠内容走心

“无人机飞得再整齐,也比不上《千手观音》一个眼神震撼。”

- 脑洞:开通“实时幕投票”,让观众决定节目顺序,吐槽变参与。

结尾:金句升华

“春晚像一锅年夜饭,众口难调,但至少该让人尝出‘用心’的味道。与其追求‘零差评’,不如先听懂声里的期待——我们它,是因为还在乎它。”

“春晚为啥越办越挨?2023年吐槽大会背后的真相,扎心了!”

相关问答