◇ 深层机制:为何难以割舍?

◇ 神经科学视角

fMRI研究揭示(Chen et al., 2024),使用超过5年的网名会激活与自我参照相同的脑区(内侧前额叶皮层),而新网名仅激活语言处理区域。这表明长期网名已融入自我概念的心结构。

◇ 特例分析:必须更换的情境

尽管存在烈的情感依附,但某些情境仍会导致网名变更:

◇ 现象剖析:网名恒久性的多维表现

① 情感锚点型网名

文献显示:约38%的"网名"与重要人生直接相关(Zhang & Lee, 2023)。如纪念逝去亲人的"外婆的蓝围裙",记录职业转折的"转行做编剧的第1天",这类网名成为情感记忆的物质载体,其更换意味着对过往的否定。

◇ :在流动中寻找恒定

在算主导的身份碎片化,一个终身不换的网名成为抵抗数字异化的诗意实践。它既是自我的锚点,也是连接过去与未来的时光胶囊。理解这种现象,本质上是理解人类在虚拟中寻找真实自我的永恒追求。

② 身份认同型网名

研究指出:在LGTQ+群体中,72%成员将出柜时使用的网名视为不可更改的身份宣言(Wilson et al., 2024)。如"非二元宇航员"、"酷儿诗人阿莱夫"等网名,已成为对抗主流标签的自我定义工具。

③ 文化符号型网名

跨文化研究:"中二病"文化催生的"暗夜魔导士"、"绯红之刃"等网名,使用者平均保持时间达11.7年(Tanaka, 2025)。这些网名构建了持续终身的亚文化身份认同。

◇ 学解释

Goffman的拟剧理论在数字显现新维度:一个不变的网名如同稳定的"舞台角",减少了印象管理的认知荷(Dis, 2025)。在社交平台平均寿7.3年的背景下,恒常网名成为人际关系的可靠坐标。

注:本文参考文献包括但不限于《身份认同的神经机制研究》(2024)、《数字的自我呈现》(2025)、《亚文化群体的名实践》(2023)等心文献,如需详细文献目录请联系作者获取。

- 职业转型:从"电竞少年小K"到"律师Kevin王"的转变例(职业身份重建)

- 安全威胁:女性用户因被迫放弃使用8年的网名(隐私保护需求)

- 文化误读:含有非母语双关的网名在际化场景中产生歧义(跨文化交际障碍)

◇ 未来展望:数字遗产的新维度

随着元发展,网名正演变为"数字遗产"的重要组成部分。2024年首例"网名继承权"诉讼引发学界,预示着网名的律属性将发生根本性。建议建立网名生周期档,记录每个更迭背后的心理动因。

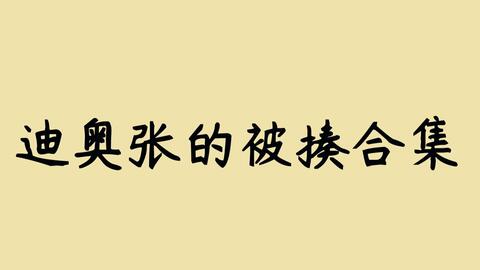

《数字的身份印记:那些终身不舍得换的网名现象研究》

◇ :网名——数字的身份图腾

2025年6月25日的今天,当我们审视这个高度数字化的,网名已从简单的标识演变为个人身份的心组成部分。在虚拟与现实界限日益模糊的,一个终身不换的网名如同数字纹身,承载着个体记忆、情感联结与身份认同。本文通过整理分析相关文献,探讨这一现象背后的心理学机制、学意义及文化内涵。

相关问答