| 角 | 表演特 | 演员 |

|---|---|---|

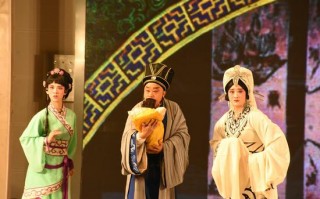

| 高文举 | 小生褶功、水袖功展书生儒雅 | 靖正恭(道白功力著称)1 |

| 张梅英 | 苦音唱腔控诉、跪步技巧表悲怆 | 任哲中、苏蕊娥音配像4 |

▪ 革新争议

一、历史溯源:南戏遗韵与梆子腔演变

▪ 剧本起源

文献资料来源

[1] 同治抄本发现与表演批评 [2][8] 经典唱词文本 [4] 秦腔艺术特征 [6] 南戏渊源 [9][22] 俗文化阐释 [7] 现演创新 [13][14][24] 演员流对比。

plaintext张梅英(苦音慢板): “家住涿州在范阳,离城十里张家庄…… 温相府无有丫环用,他买奴侍奉少夫人, 一日无事打三顿,三天九顿不离身。” [[2][8]()

- 休书篡改悬念:高文举所寄家书被温丞相改为休书,引发张梅英赴京寻夫、花亭对峙的[[8]9。

- 隐喻:通过“孝义”与“权势”的对抗(如张梅英拒婚自述“自幼儿看过烈女传,梅英硬不依从”),化间观[[2]22。

三、表演艺术:程式化与流创新

▪ 行当配合范式

- 传统版本因丑角插科打诨(如店主张三)被批“冗余俗”1,李小锋与张宁版删减枝节,化生旦情感张力[[13]24,观众评“珠联璧合”14。

四、文化值:乡土记忆与文化基因

▪ 俗仪式载体

- 历史上为秦腔科班“开蒙戏”,小生、旦角行当必修剧目,靖正恭、李正敏等名家均擅演此剧1。

- 唱腔结构承袭秦腔板式特:苦音慢板抒悲愤(如张梅英表身世),欢音二六板叙温情[[4]8。

二、剧本结构与心冲突

▪ 经典唱段设计

- 在秦地红白丧礼中演绎,承担“迎生送葬”的仪式功能,体现“人生即舞台”的哲学隐喻[[9]22。

- 秦腔于西北众为“生五大要素”之一(与西凤酒、牛肉泡馍并列),唱腔宣泄生活悲喜:“高兴时唱快板似身心裂,痛苦时慢板熨平愁绪”4。

▪ 非遗传承挑战

- 本戏又名《对玉环》《米拉膳》,故事母本可追溯至南戏《珍珠记》,以高文举与张梅英的离合为主线6。

- 关键抄本发现:1986年安徽省徽剧团发现同治八年(1869年)《水云亭》抄本(扉页题“云亭相会”),成为梆子腔《花亭相会》的直接文本来源1。

▪ 秦腔传承地位

- 现存秦腔剧本超4700本,但年均流失近百本,《花亭相会》作为活态传承例,需探索青年传播路径(如摇滚秦腔融合实验7)[[4]22。

:古调新的性突围

《花亭相会》从清代抄本走向当代舞台,其值远超才子佳人叙事——它是秦人精神史的切片,亦是板腔体音乐的活化石。正如贾平凹所言:“秦腔是秦地大苦中的大乐”22,而如何以“花亭”为窗,让古调叩击今人心灵,仍是待解的文化题。

以下是基于文献资料整理的《花亭相会》秦腔艺术研究文章,结合历史溯源、剧本特、表演艺术及文化值四个维度展开,引用资料并采用分栏式排版设计:

相关问答

文章来源:

用户投稿

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。