一、被误解的二人转:你以为的"土掉渣",其实是间智慧天花板

(提问引出主题)

先考考你:二人转演员为啥要穿得红配?为啥总是一个逗一个捧?这些看似"土气"的设计,藏着让人拍大腿的生存哲学!

三、抢间艺术:这些新玩让人眼前一亮

(软广植入式建议)

别以为二人转只能活在记忆里!最近这些创新让人眼前一亮:

二、从炕头到热搜:二人转经历的魔幻变形记

(观点与例结合)

2000年初的"二人转"改革像把双刃剑:

- 服装里的心机

- 红撞可不是审美跑偏——过去庙会演出,台下人挤人,只有高饱和颜才能让最后一排看清动作。

- 女演员的绣花鞋底暗藏玄机,转圈时鞋尖的亮片会反光,相当于自带"追光灯"。

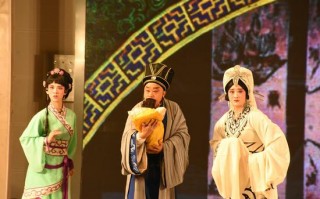

- 一丑一旦的金配置

老艺人常说:"三分逗七分捧,缺个棒槌戏不响"。看似疯癫的丑角责场子,端庄的旦角悄悄把控节奏。就像《猪八戒背媳妇》里,丑角摔个屁墩儿能逗笑全场,旦角紧接着一句"鬼慢点儿"又把故事圆回来,这配合比现在很多偶像剧演技多了!

(现象分析)

对比现在短视频里那些硬挠痒痒的段子,二人转的搞笑是带着生活重量的。比如经典段子《摔西瓜》,老汉因为买不起装疯卖傻摔儿子买的西瓜,笑着笑着就让人鼻头一酸——这不就是东北版《》吗?

下次再听到二人转,不妨放下"土味"的偏见。那些甩飞的手绢里,飘着的可是我们祖辈苦中作乐的智慧啊!

这一幕让我心里一揪。曾几何时,二人转是东北人炕头上的"春晚",是打工族挤皮火车时的解闷神器,如今却成了"爸妈辈的专属GM"。更可怕的是,网上搜"二人转",出来的全是"""土味"的标签。这门流传300年的间艺术,真就只剩"甩手绢"和"扯脖子喊"了吗?

(例结合)

- 好的一面:去掉荤段子和自残表演后,终于能登大雅之堂,甚至走出门演出

- 遗憾之处:为了迎合剧场观众,很多老唱腔被简化,像《西厢观画》这种要唱40分钟的经典,现在年轻人只会"哎嗨呀"那几句调门

(现象分析)

最让人唏嘘的是的"碎片化改造"。某平台上有段《包公断后》播放量破亿,点开发现被剪成了15秒——包拯刚喊完"开铡!"就切到喊"老铁双击666"。老戏迷痛心疾首:"这跟拿茅台兑雪碧有啥区别?"

- 沈阳有剧团把《梁祝》改成科幻版,祝英台坐着无人机私奔

- 95后非遗传承人用电子音乐混搭传统【三节板】,在站收割百万播放

- 长春某小学课间操改练手绢功,孩子们转手绢比转呼啦圈还溜

(金句收尾)

正如一位老艺人说的:"真正的二人转就像酸菜缸,看着土得掉渣,掀开盖子全是岁月熬出来的鲜。"或许我们不必纠结它是否"高级",就像不会要求姥姥的棉袄变成高定礼服——保持那份带着烟火气的生动,才是对传统的致敬。

东北二人转:笑中带泪的间艺术,为何越来越多人看不懂了?

开头(痛点引入)

"现在的年轻人,连二人转是啥都不知道了!" 上周回老家,隔壁李大爷蹲在村口叹气。他手机里循环播放着一段经典二人转,路过的小年轻却一脸茫然:"这唱的啥呀?咋跟说相声似的还带的?"

相关问答