一、你以为的“慢”,其实是种的专注

现在的娱乐太“碎”了。一条视频看完不过几十秒,注意力刚集中,下一帧已经到完全无关的内容。我们的大脑习惯了跃式接收信息,反而失去了持续投入的能力。

三、戏曲里演的,其实是我们的现实生活

很多人觉得戏曲“听不懂”,因为方言重、节奏慢、故事老。可你要是静下心来看完一场,就会发现:里面讲的,全是人情世故。

二、台上一分钟,台下十年功——看得见的努力才动人

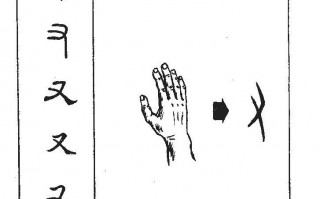

你刷到过那些戏曲演员后台化妆的视频吗?光是贴片子、画脸谱就要一个多小时。一个眼神、一个转身、一个甩袖,背后都是十几年甚至几十年的苦练。

五、找回“慢下来”的能力,是我们这一代人的必修课

我们总说压力大、焦虑多、睡不好。可我们有没有想过,问题或许不在于事情太多,而在于我们太害怕“什么都不做”。

四、完整的演出,是一场难得的“集体共鸣”

你还记得上次和一群人同时鼓掌、同时叹息、同时笑出声是什么感觉吗?

这个从不缺热闹,缺的是愿意安静下来的人。

戏曲没,它只是在等一个愿意听完它讲完故事的听众。

一场两小时的戏曲,不提供“干货”,但它给你的是一种久的心灵共振。当你不再急于知道“后来呢”,而是愿意一个走过他的运起伏时,你会发现,自己也变得沉静了。

不是片段,不是混剪,不是别人解说的“名场面合集”,而是一场从开场锣鼓响起到谢幕灯熄灭的全场演出。就像小时候,坐在村口的小板凳上,看着台上的红脸白须、水袖翻飞,听着那一声声铿锵有力的唱腔,时间像是被拉长了,只剩下台上那方寸之间的悲欢离合。

也许改变不了大环境,但我们可以选择:在某个晚上,点亮一盏灯,打开一段影像,让那熟悉的锣鼓声再次响起。

从开场的文武场奏乐,到角出场亮相,再到情节层层,情绪慢慢铺陈——一切都讲究“节奏”。比如一个角的内心挣扎,不会用一句“我好痛苦”带过,而是通过一段长达十分钟的唱段,把屈、不甘、悔恨一层层唱出来。这种表达方式,在今天看来可能“太啰嗦”,但正是这份“啰嗦”,让你有机会跟着角一起呼吸、一起流泪。

你上一次完整看完一出戏,是什么时候?

你可能会发现:原来,两个小时也可以这么短;原来,有些声音,能穿透岁月直抵心底。

你可能会说:“我哪有那么多时间?”

可问题是,我们真的一点时间都没有吗?还是说,我们只是把时间都献给了那些看似“有用”实则空虚的信息洪流?

别急着回答“没兴趣”或者“看不懂”。其实很多人不是不喜欢,而是太久没接触了。我们从小被灌输“这是老人看的东西”,于是自动把它划出了生活圈。可你有没有想过,为什么这种艺术形式能流传上百年?为什么一代又一代的人为它落泪、为它喝?

刷手机是逃避,饮食是逃避,甚至不断学习新技能也是一种逃避——逃避面对内心的空虚。

前排的大爷跟着哼唱,后排的孩子好奇发问,中间的年轻人次听懂了一句唱词便轻声感叹……不同年龄、不同背景的人,因为同一出戏产生共鸣。这种真实的、即时发生的情感流动,是算推荐永远无的体验。

可这些努力,在短视频往往被简化成“变装前后对比”或“高音裂瞬间”。大家惊叹于结果,却忽略了过程。

咱们今天就来聊聊这场被冷落却从未真正消失的舞台奇迹——一场完整的戏曲演出,到底在演什么?

戏曲从来不教你怎么成功,但它一直在告诉你:什么是责任,什么是情义,什么叫“生而为人”的重量。

所以,不妨试试给自己安排这样一个夜晚:关掉手机,找一场完整的戏曲演出,哪怕是从上看录播也好。不要快进,不要着看,就从个音符开始,它走到最后一个节拍。

更妙的是,戏曲本身就有很的互动性。演员能看到观众反应,观众也能影响演出情绪。有时候一句拖腔没唱好,台下轻轻“吁”一声,演员马上调整;若是某段特别精,掌声动,演员也会即兴多唱几句作为回馈。

更打动人的是,很多地方剧团条件并不好。舞台可能简陋,音响可能杂音不断,演员穿着洗得发白的戏服依然一丝不苟地完成每一出戏。他们图什么?不多,观众也不多。但他们说:“只要还有一个人想听,我们就还得唱下去。”

更重要的是,当我们开始重新欣赏那些需要耐心的艺术形式时,我们也在重建一种稀缺的能力——深度体验的能力。

有一场戏让我印象特别深:一位老母亲为了保全儿子前程,宁愿背上“恶名”替他顶入狱。她在牢中唱道:“儿啊你莫哭,娘不怕苦,只愿你清白身,步步高升路。”

那一刻全场安静,有人悄悄抹眼泪。

未来的只会越来越快。AI生成内容、自动驾驶、脑机接口……技术不断压缩时间成本。但如果人心跟不上节奏,再多的便利也只是加重担。

正如一位老艺人说的:“戏可以没人看,但不能没人唱;你们可以不来,但我们必须还在。”

然后对自己说一句:

“这一次,我想把这出戏,从头听到尾。”

父母逼婚、子女争产、忠义难全、情受阻……这些剧情放在今天,照样能在社交媒体上掀起热议。只不过古人用唱词表达,我们用热搜讨论。

现在看电影都习惯戴耳机、独自看;演唱会抢不到票就看回放;连朋友聚会都在各自刷手机。我们活在一个连接空前便捷、情感却日益孤独的。

现在,还有人愿意花两个小时,听一场不带滤镜、没有剪辑、原汁的戏曲吗?

而一场完整的戏曲,像是一次温柔的提醒:你可以停下来,你可以慢一点,你可以允许自己被一段故事带走。

而一场完整的戏曲,恰恰是在对抗这种碎片化。它不迎合你的注意力阈值,它要求你“坐得住”。

而看一场全场戏,你能看到的不只是精片段,更是演员如何从场的试探,到中间的情绪,再到结尾的收束与升华。你会注意到她嗓子已经沙哑但仍坚持清唱,会发现他腿未愈却完成了一整套高难度动作。

而走进剧场看一场全场戏曲,那种共同呼吸的氛围是无可替代的。

这不就是今天的“中式母”吗?默默付出,从不邀功,甚至愿意牺牲自己成全孩子。只是我们平时忙着工作、刷手机、抱怨生活,很少停下来想想:父母为我们扛了多少?

这不是单向输出,而是一场双向奔赴的艺术交流。

这不是情怀,这是一种近乎倔的职业尊严。

这不是浪费时间,而是一种精神修复。

这才是真正的“真人秀”——没有剧本,没有重来,每一个失误都真实存在,每一次完美都值得鼓掌。

你有多久没坐下来,安静地听一场完整的戏曲了?

你有没有这样的感觉:刷短视频时,三秒一个笑点,十秒换一个画面,大脑被塞得满满当当,可心里却越来越空?我们每天被“快节奏”推着走——通勤要最快、吃饭要最省事、连学习都得是“三天速成”。可是,当所有东西都在追求“即时满足”的时候,谁还记得那种从头到尾沉浸一件事的踏实感?

相关问答