一、为什么我们会被一段“老掉牙”的戏吸引?

“老掉牙”这个词,听起来有点贬义,但在文化传承中,它其实是一种褒。

一个作品能流传几百年,说明它抓住了人性中最基本的共鸣点。

《大西厢》讲的是张生和崔莺莺的情故事,虽然是古代题材,但他们的情困境、情感挣扎,放在今天依然适用。

三、为什么《大西厢》在短视频又火了?

这两年,短视频平台火的不只是明星,还有一大批间二人转演员。

他们穿着花花的衣服,在田间地头、大炕上、集市舞台,一唱就是一整天。

而《大西厢》作为二人转的段子,几乎成了“流量密码”。

二、《大西厢》是怎么从文人戏变成“东北神曲”的?

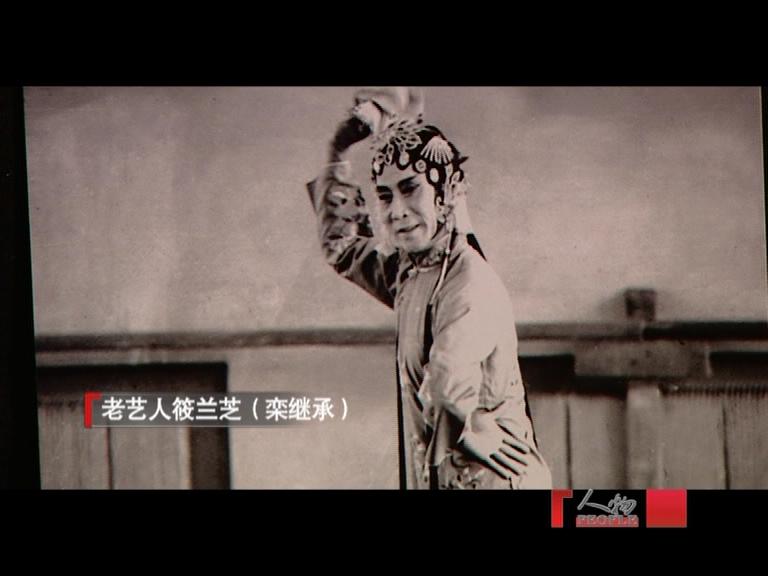

《西厢记》原本是元代王实甫写的一出杂剧,文字高雅、唱词优美,是文人圈里的“白月光”。

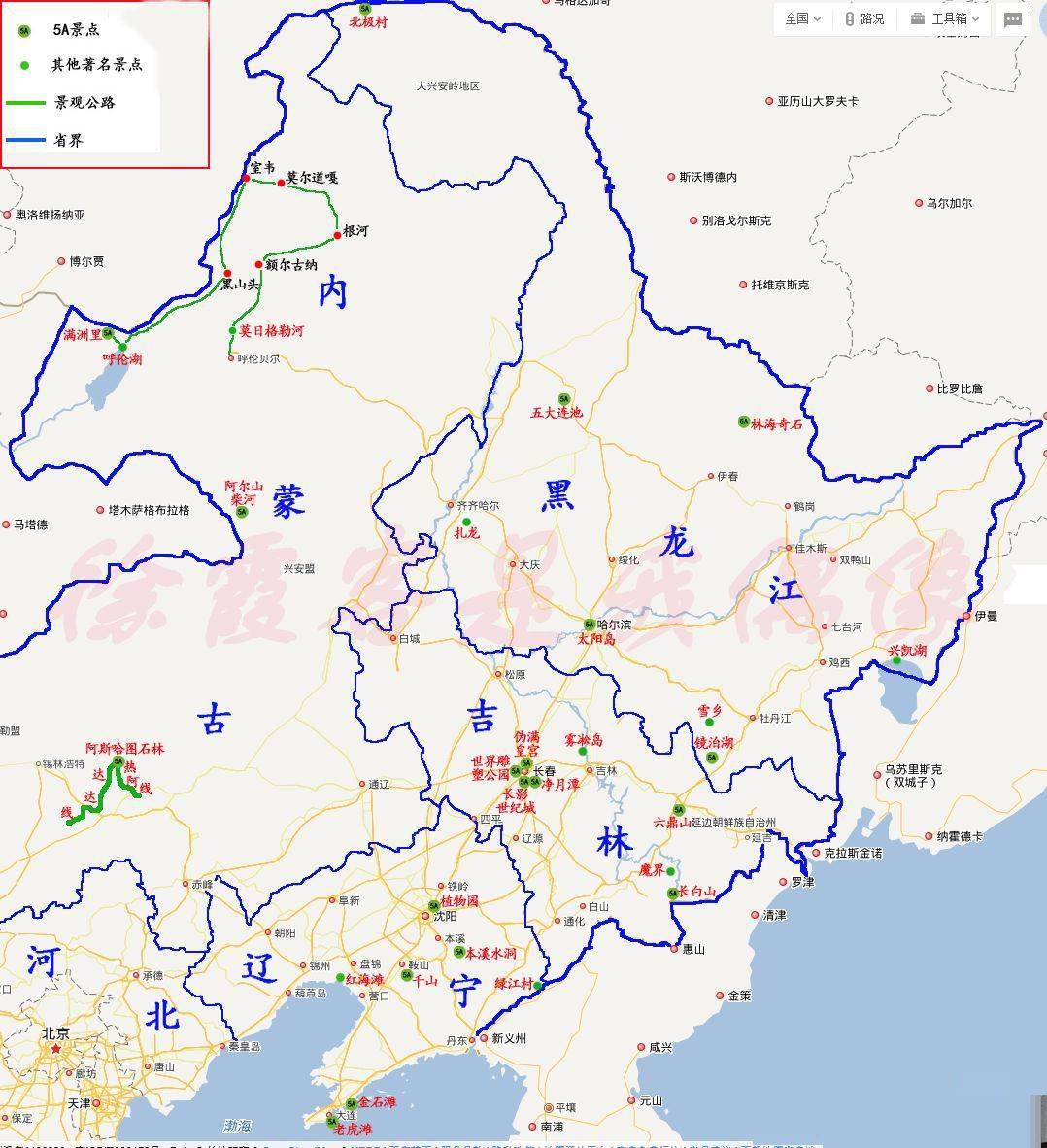

但到了东北,它被“二人转”这一接地气的艺术形式重新演绎,一下子从书房走向了村头大院。

五、《大西厢》给我们的启示:文化传承,不一定要板起脸来

很多人一提到传统文化,就会想到博物馆、古籍馆、非遗保护。

但《大西厢》告诉我们,文化传承其实可以很“活”。

它可以在上火,也可以在快手里被模仿;

它可以在舞台上唱,也可以在KTV里被改编成rap;

它可以用东北话唱,也可以用普通话讲。

四、《大西厢》背后的现象:我们为什么需要“接地气”的文化?

在这个信息、节奏飞快的,很多人其实已经厌倦了那些“高大上”的东西。

我们不想再听专家讲道理,也不想看那些“假大空”的宣传片。

我们更想要的,是一种“真实”、一种“共鸣”。

:我们听的不是戏,是生活的回响

《大西厢》之所以能火几百年,不是因为它多“高雅”,而是因为它太“接地气”。

它唱的是情,讲的是人情,演的是生活。

“人这一生,总得为一个人,一次粉墙。”

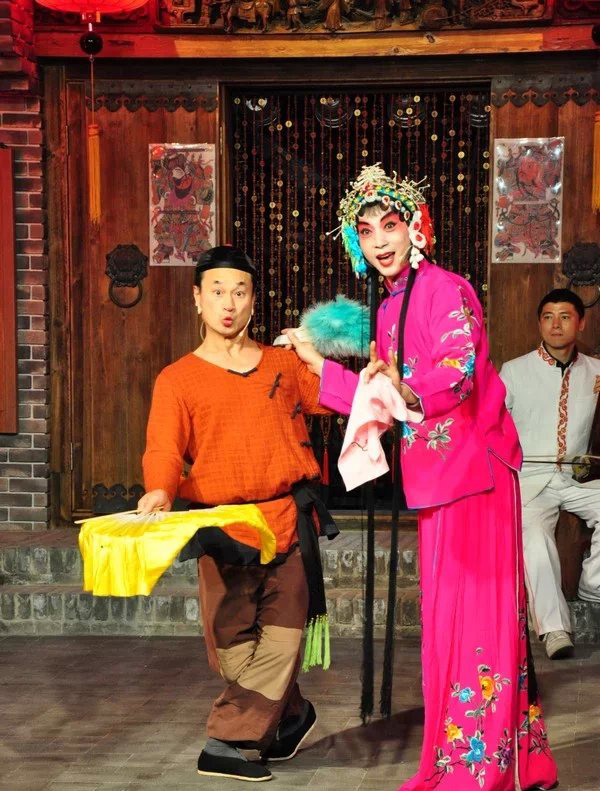

东北人天生幽默,说话自带笑点,再加上二人转本身讲究“唱、说、做、舞、逗”,于是《大西厢》被赋予了全新的生力。

张生不再是文弱书生,而是有点憨憨、有点小聪明的“东北小哥”;崔莺莺也不是大家闺秀,而是一个心思活络、嘴上不饶人的“东北大姑娘”。

为什么?

因为它节奏快、语言俏皮、情节紧凑,而且自带“反转”。

比如张生粉墙那段,唱词是:“哎呀妈呀,墙可真高啊,我得一蹦一蹦往上。”

这不就是现在短视频里最流行的“反差萌”吗?一个文弱书生,硬要装成“情圣”,结果墙摔个大跟头,多好笑!

你想啊,张生为了见崔莺莺一面,、求佛、写诗、托人,甚至差点被逐出师门。

这像不像现在的年轻人,为了喜欢的人,可以放下自尊、熬夜写情书、送花、发消息到凌晨三点?

所以《大西厢》并不是“老古董”,它讲的是人性中最真实的一面——的执着和冲动。

关键是——它有人愿意听、愿意唱、愿意传。

再加上东北话自带喜感,观众听着轻松、解压,自然愿意点个赞、转发一下。

在这个快节奏的,我们太需要这样一段戏了。

它不教我们怎么做人,但它让我们记得,人本来的样子,就是有点傻、有点笨、有点执着、有点可。

所以,下一次你在短视频里听到“哎呀妈呀,张生粉墙”的时候,别急着划走。

停下来听一听,你会发现,那段老戏,其实唱的就是你我。

所以,真正的文化传承,不是靠发文、专家讲座,而是靠老百姓的嘴巴和耳朵。

只要有人还在唱《大西厢》,它就永远不会消失。

而《大西厢》正好满足了这种需求。

它不讲大道理,只讲人情世故;它不追求高雅,只追求热闹和欢乐。

就像东北人常说的:“图个乐呵,不图别的。”

这其实是一种文化的反哺。

当城市人越来越焦虑、越来越孤独的时候,他们开始怀念那种“人情味儿”。

而《大西厢》就像一个老邻居,坐在炕头上,一边敲着锣鼓,一边给你讲个故事。

这就是《东北二人转·大西厢》的魅力。

这种“本土化”改编,让原本高高在上的古典文学,变成了人人能懂、能唱、能乐的“段子”。

东北二人转《大西厢》:为什么这出老戏能火了几百年?

你有没有这样的经历?

在某个短视频平台上刷着刷着,突然出一段“哎呀妈呀,张生粉墙”的唱段,调子一出来,你就忍不住跟着哼两句,甚至忍不住笑出来。

你可能不懂二人转的唱腔讲究,也不熟悉《西厢记》的故事背景,但这段戏,就是莫名地让人觉得亲切、好听、上头。

相关问答