文献来源备注:本文心观点整合自学术研究21、剧院档22、媒体报道[[4][6][14]16及演出史料[[3]19,完整文献可追溯原文链接。

█ 一、溯源:从间采茶调至经典

梅戏原名“梅采茶调”,起源于唐初,18世纪后期在皖鄂赣交界地带形成,以其 “淳朴流畅的唱腔、明快抒情的表现力” 成为五大戏曲剧种之一1。1956年严凤英版电影《天仙配》风靡全,奠定其经典地位,香更由此衍生“梅调电影”浪潮6。韩再芬作为级非遗传承人,在严凤英艺术遗产基础上重塑经典,赋予传统剧目当代美学表达314。

█ 二、韩再芬的艺术革新:形神重构与雅俗共融

- 表演美学的突破

- 形塑七仙女:韩再芬以“俏丽扮相、圆润嗓音、细腻表演”著称,在电视剧及舞台版《天仙配》中(搭档潘辉),将七仙女从“神话符号”转化为兼具人性温度的角。其唱段《晴空一阵惊震》通过悲怆颤音演绎天人永隔的撕裂感,引发观众共情913。

- 青春化传承:2016年复排青春版《天仙配》,由江李汇、谢领衔,融入舞台调度,满台青春气息撞击古韵,推动经典年轻化传播46。

- 文化美学的雅化升级

学者方锡球指出,韩版通过 “特征化叙事” 提炼心冲突(如“织锦赎身”“槐荫诀别”),弱化传统冗长铺陈,化戏曲意境21。同时保留乡土情意,如《路遇》对唱延续梅戏的“亲性、互动性”14,实现“从泥土里长出的雅致”16。

█ 三、跨传播:媒介赋能与足迹

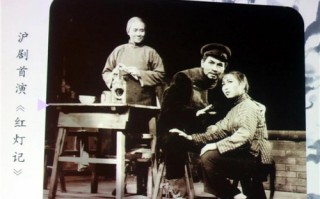

- 影视媒介的催化:韩再芬主演的梅戏电视剧《天仙配》(1990)通过金鹰、飞天影响力,使梅戏从地方舞台走向全荧幕319。

- 际文化存档:2010年,韩再芬表演影像被会图书馆收藏,成为继梅兰芳后第二位入选的中戏剧家,标志梅戏跻身文化经典22。

- AI的坚守:面对技术冲击,韩再芬调 “演员的眼神与心是戏曲之魂” ,主张以“笨功夫”守护艺术本真,反对AI替代情感表达16。

█ 四、文化生态构建:从剧院到教育链

- 院团改革先锋:2005年韩再芬创立“再芬梅艺术剧院”,推行“老中青少”四代梯队培养机制。青年演员汪晨晨(青春版《罗帕记》主演)、江李汇等通过巡演崭露头角422。

- 校园与剧场双轨并进:

▶︎ 开展“高雅艺术进校园”,覆盖全百余所高校;

▶︎ 安庆“再芬梅公馆”常年驻演,打造城市文化客厅22。

- 学术研究奠基:2020年与安庆师范大学共建戏曲实验室,推动“技艺传承+学术研究”融合人才培养22。

:经典重构的范式意义

韩再芬版《天仙配》既是梅戏化转型的缩影,亦为传统戏曲突围提供样本——以 “人性化演绎激活古老文本,以生态链思维延续艺术生” 。其值不仅在于个人“二度梅”的成就3,更在于构建了从乡土情意到话语的传播通途,印证了 “唯有扎根众的创作,方能穿越” 1416。

以下是根据搜索结果整理的文献综述,聚焦韩再芬版《天仙配》的艺术传承与创新,结合学术观点与演出实践,采用分段式排版呈现心内容:

相关问答

“树上的鸟儿成双对”是出自哪首歌? 问: 古代史

天仙配歌曲原唱歌词 答:《天仙配》原唱韩再芬,歌词如下:树上的鸟儿成双对 绿水青山带笑颜 随手摘下花一朵 我与娘子戴发间 从今不再受那奴役苦 夫妻双双把家还 你耕田来我织布 我挑水来你浇园 寒窑虽破能避风雨 夫妻恩爱苦也甜 你我好比鸳鸯鸟 比翼双飞在人间 比翼双飞在人间 树上的鸟儿成双对 绿水青山带笑颜 随手摘... 有首流行歌曲的歌词里有“树上的鸟儿成双对”,请问是 答:树上的鸟儿成双对是歌曲《天仙配》中的一句歌词,由韩再芬演唱。天仙配 黄梅戏选段 作曲:时白林 演唱:韩再芬 女:树上的鸟儿成双对 男:绿水青山带笑颜 女:随手摘下花一朵 男:我与娘子戴发间 女:从今不再受那奴役苦 男:夫妻双双把家还 女:你耕田来我织布 男:我挑水来你浇园 女:寒窑虽破能避...

文章来源: 用户投稿版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。