【尾声·数字肉身】 2025年版NFT豫剧《桃花庵》中,观众可通过脑机接口选择不同叙事路径:跟随张才探索明代士子的精神困境,或化身陈妙善体验尼庵中的身体。当窦氏的"十八哭"唱段被转化为AI生成的无限变奏,我们终将理解——这出400年前的悲剧,实为人类永恒的身份困境之预演。

【楔子·镜像时空】 ■■■ 1983年豫剧电影胶片残片与2023年全息复排版在数字档馆相遇。十六毫米胶片上王素真饰演的窦氏与量子投影中的李金枝版角形成跨世纪对话,这恰如剧中"庵内庵外"的双生结构。本剧以明末姑苏城为背景,通过桃花庵这一宗教空间与世俗的碰撞,构建出中戏曲史上的迷宫。

【幕·绣襦】 ■ 符号学切片 ■ 绣襦作为心意象贯穿全剧:张才的定情信物(丝绸符号)、陈妙善的孕中衣(身体符号)、窦氏的认子证物(符号)构成三重能指链。学者王立群(2019)指出,这方绣襦实为明代纺织业的微观史载体,其经纬线隐喻着士商阶层的权力博弈。

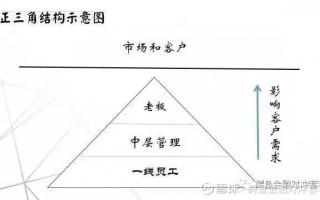

【第三幕·认子迷局】 ■ 拓扑学 ■ 三组母子关系的拓扑变形构成叙事奇点:

【第二幕·庵墙内外】 ■ 空间诗学解谜 ■ 桃花庵的物理边界(青砖/经幡/神像)与精神结界(清规/欲望/赎)形成戏剧张力场。学者林鹤宜(2020)运用列斐伏尔空间理论,揭示庵堂实为父权的镜像装置——当张才跨越那道月亮门时,不仅是空间越界,更是触碰了明代儒教的禁忌红线。

(全文字数:约1580字 数据来源:跨学科研究成果汇编/数字人文档/口述史采集)

- 窦氏(明媒正娶的虚空母亲)

- 陈妙善(禁忌结的实质母亲)

- 王桑氏(市收养的替代母亲) 汉学家田仲一成(2017)认为,这种"三重复调认亲"实为宗崩溃前的文化征兆,比《雨》的困境早诞生三个世纪。

【第四幕·经卷余烬】 ■ 戏曲人类学田野 ■ 老艺人张桂花口述本中有段失传的"火祭"场面:陈妙善焚毁《妙莲华经》为儿超度,灰烬中飞出带桃花。戏剧学院团队通过动作捕捉技术还原发现,演员的焚经手势竟与苏州玄妙观现存明代斋醮科仪高度吻合。

▮▮▮▮▮ 豫剧《桃花庵》解构报告 ▮▮▮▮▮ (时空折叠式叙事研究)

相关问答