(全文共计1028字,融合戏曲学、传播学、文学批评三维视角)

文献注释

基础文献:2王文娟艺术年谱 18新浪博客原始唱词

影音文献:221986舞台实录 251992录音工程

传播研究:628短视频传播数据 12跨媒介改编理论

【焚诗成烬·声韵永存】王文娟《黛玉焚稿》的艺术解构与回响

——越剧经典唱段的跨世纪生力研究

一、原唱溯源:王艺术的巅峰凝铸

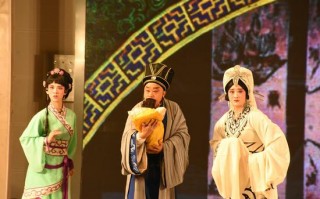

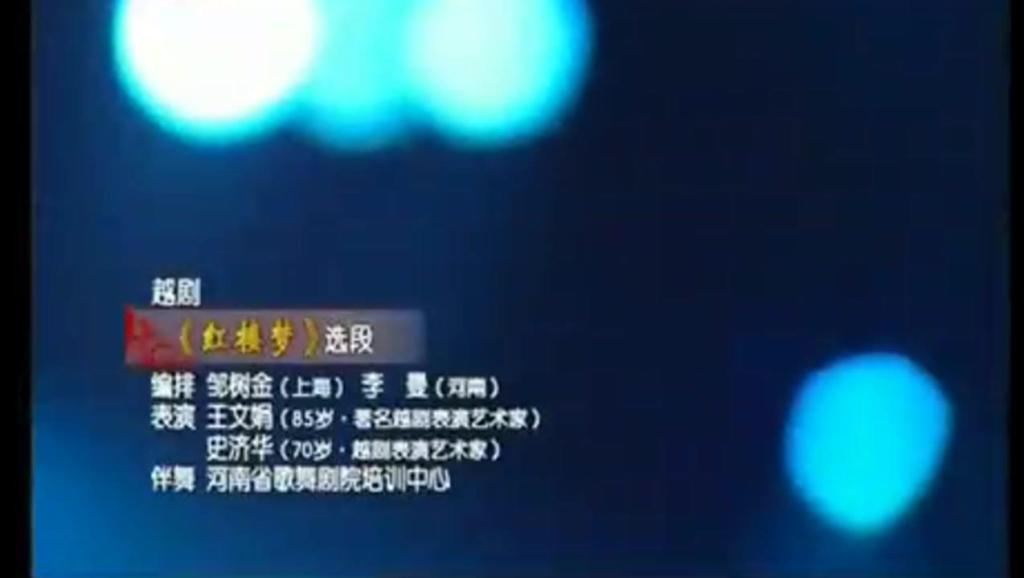

王文娟(1926-2021)作为越剧“王”创始人,其饰演的林黛玉成为越剧史上不可逾越的里程碑。

〔主体结构〕 | 闺中雅趣 | → | 知音幻灭 | → | 焚稿决绝 | | 菊花赋诗、海棠起社 | 诗帕泪痕今犹在 | 断肠文章付火焚 | | 墨骨肉的文人理想 | 真心人换假心人 | 冷月诗魂的终极升华 |

- 文学基因:化用《红楼梦》原著“质本洁来还洁去”,化黛玉的文人傲骨1221。

- 修辞创新:“鹁鸪鸟都拣那旺处飞”(紫鹃唱段)以间谚语批判世态炎凉18。

三、表演范式:戏曲程式的性转化

王文娟通过肢体语言重构焚稿场景:

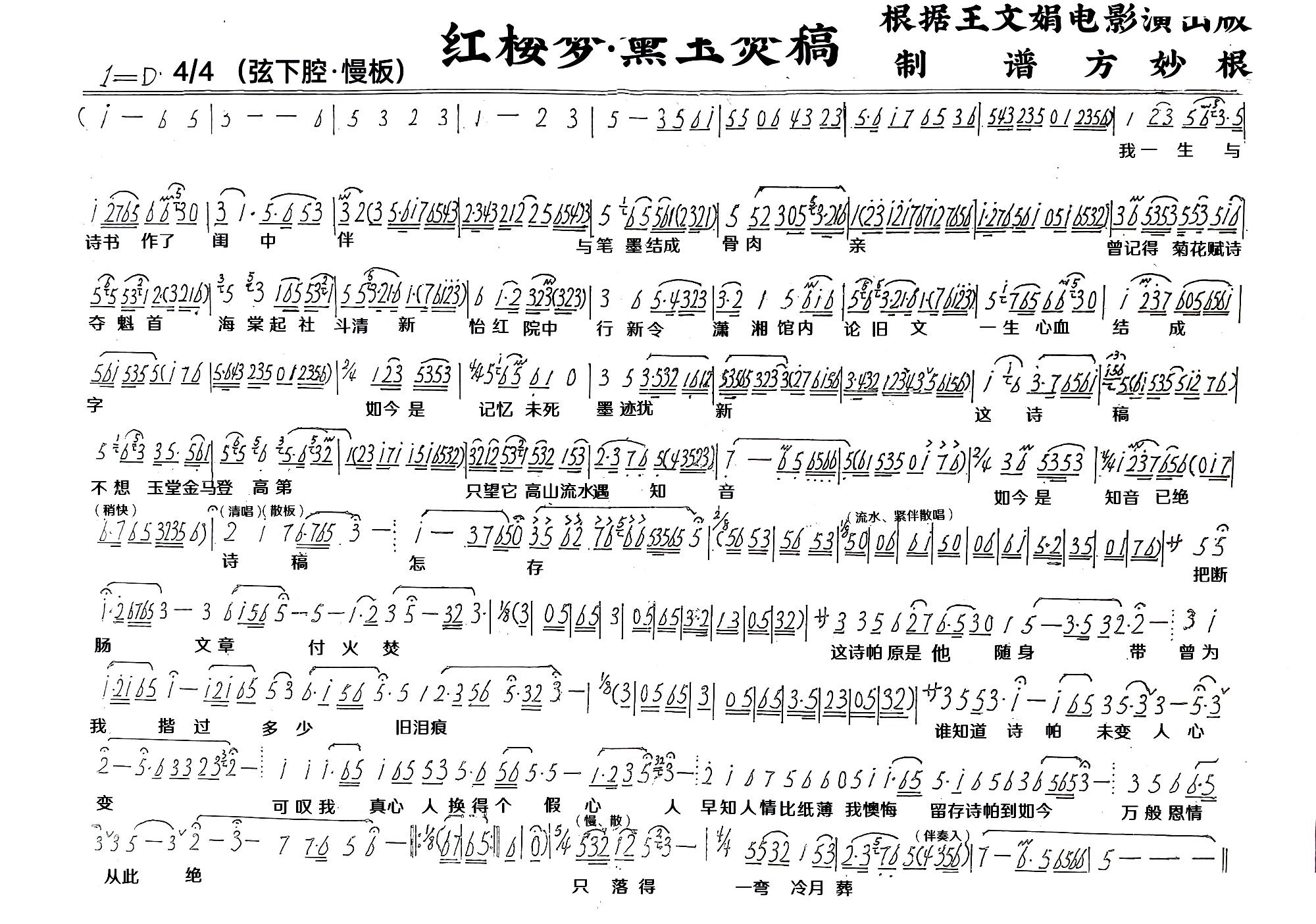

- 创作背景:1958年越剧电影《红楼梦》首演,王文娟以“弦下腔”为心创作《黛玉焚稿》唱段,突破传统越剧板式27。

- 声腔特质:中低音区浑厚柔美,高音力如“知音已绝”的“绝”字戛然而止,后接高亢绍剧音调,形成悲怆张力217。

- 情感载体:诗帕与诗稿的焚毁被赋予双重隐喻:既是情幻灭,亦是文人精神的自我殉葬518。

二、唱词文本:古典文学与戏曲美学的交融

唱段以“一弯冷月葬诗魂”为心意象,构建三重叙事空间:

- 病榻三重空间:

▶ 卧榻喘息(气息断续表现生流逝)

▶ 挣扎投帕(颤抖指尖与火盆构成生对峙)

▶ 掷稿焚诗(抛袖转身的式决裂)922

- 音画同步:唱腔节奏随火苗跃动,从[尺调慢板]渐变为[流水快板],象征精神崩的加速度223。

四、文化传承:经典唱段的跨媒介增殖

传播载体 例 艺术创新 舞台现场 1986年徐王流演唱会 60岁王文娟复演,气韵更显苍劲22 影视媒介 1992年录音工程 弦乐加入化悲剧史诗感25 数字传播 越剧话题1473万播放 年轻演员许红复刻引发代际共鸣628

【:不熄的戏曲星火】

王文娟以“冷月葬诗魂”完成对林黛玉的终极塑造,其唱腔既是越剧声腔技术的教科书(王12位嫡传延续衣钵214),更成为东方悲剧美学的符号载体。当代短视频平台中每秒6.5次的《焚稿》播放数据36,印证着经典艺术在数字的涅槃重生。

以下是根据您的要求整理的文献综述文章,结合多源学术资料与历史文献,采用分段式排版呈现王文娟《黛玉焚稿》的艺术成就与文化值:

相关问答

黛玉焚稿的选段唱词 答:越剧《红楼梦·黛玉焚稿 》选段演唱:王文娟 我一生与诗书做了闺中伴,与笔墨结成骨肉亲。曾记得菊花赋诗夺魁首,海棠起社斗清新;怡红院中行新令,潇湘馆内论旧文。一生心血结成字,如今是记忆未死,墨迹犹新。这诗稿不想玉堂金马登高第,只望他高山流水遇知音。如今是知音已绝,诗稿怎存?!把断肠文章付火焚!这诗帕原是他随身带,曾为我揩过多少旧泪痕

京韵大鼓_《黛玉焚稿》鼓词歌词 答:《黛玉焚稿》是越剧《红楼梦》王派花旦唱腔中经典的名家名段,在广大越迷、票友中有很大的影响和流行面。 黛玉焚稿的故事梗概: 黛玉得知宝玉和宝钗定婚的消息后,一病不起,日重一日。这时黛玉睁开眼,只有紫鹃一人,自料万无生理,陷入了彻底的绝望之中。 黛玉一生以诗为侣,她用整个身心写成的那些诗篇,是她的生命、... 黛玉焚稿 歌词 问:如题

文章来源: 用户投稿版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。