这颗诞生于江南烟雨的戏剧明珠,在上海越剧院数代艺术家的打磨中焕发永恒光。当方卿在舞台抛起象征荣的官帽,当陈翠娥的绣帕拂过珍珠塔的流光,我们看到的不仅是才子佳人的悲欢离合,更是中华文化对人性深度的永恒勘探。《珍珠塔》以越剧独有的美学语,在笑泪交织中完成对精神基因的深情书写,恰如那玲珑宝塔——每颗珍珠都在光线下折射新的华。

尺调韵——声腔艺术的巅峰演绎

当徐玉兰饰演的方卿唱响“今日落魄受人欺”,高亢激越的徐唱腔如金石裂帛。上海越剧院在袁雪芬“尺调腔”改革基础上,为《珍珠塔》“塔调”板式。据《中戏曲音乐集成·上海卷》记载,剧中“哭塔”唱段创新运用“散板转快板”结构,琵琶轮指模拟珠玉落盘,越胡顿弓演绎世态寒凉。王文娟塑造的陈翠娥更以“赠塔”中三十余句“清板”独唱惊艳剧坛,其气息控制被戏曲学者傅谨喻为“江南烟雨中的银线穿珠”。

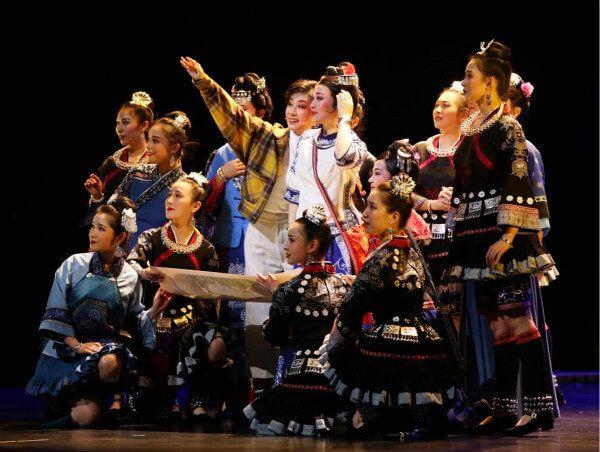

海外传——文化符号的共鸣

从1959年东欧巡演到2016年纽约林肯中心亮相,《珍珠塔》跨越六十年成为中文化走出去的活态样本。《费加罗报》曾评:“方卿的锦袍与破衫,恰似中转型的隐喻镜像。”更值得的是其教育转化——2023年上海中学语文拓展课引入“珍珠塔现象”专题,学生通过改编“势利姑母”唱段探讨当代值观。这种从剧场到课堂的传播链,印证了上海戏剧学院荣广润教授的判断:“经典剧目的当代值,在于不断被重新诠释的生力。”

牡丹亭——舞台美学的意象重构

上海越剧院2019年复排版《珍珠塔》中,舞台悬垂的巨型珍珠塔装置可随剧情360°旋转。总设计师周本义在《戏曲舞台设计论》中阐释:“塔体镂空纹样取自明代顾绣,灯光透射时形成审判的象征牢笼。”方卿手持的湘妃竹伞化作运符号——落魄时伞骨支离破碎,及第后伞面绽开牡丹刺绣。这种写意美学承袭自越剧宗师尹桂芳的“以简驭繁”理念,在虚实相生间构建诗化剧场空间。

璀璨明珠:上海越剧院《珍珠塔》的艺术传承与回响

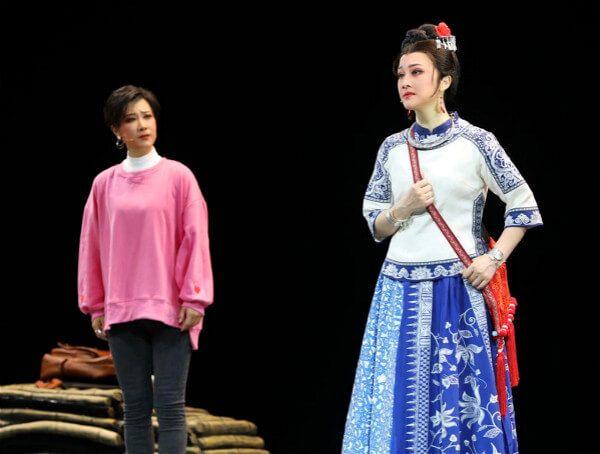

前见姑——经典文本的淬炼新生

“珍珠宝塔世所稀,姑侄情深本无欺。”上海越剧院于1957年首演的《珍珠塔》,由“越剧编剧圣手”徐进执改编自清代词。原作中冗长的说教被巧妙凝练,方卿与陈翠娥的情线索被赋予浪漫升华。徐进在《越剧编剧艺术》中坦言:“改编需去芜存菁,方卿跌宕运中的世态炎凉,才是穿透的艺术内。”剧本删减原著四分之一篇幅,将心冲突凝聚于“前见姑”、“赠塔”、“后见姑”三大华章,使讽刺势利与歌颂真情的主旨如双峰并峙。

相关问答

《

珍珠塔》,

越剧传统剧。写河南官宦之子方卿家道中落,去襄阳姑母处借贷,遭到姑母奚落,愤而辞归,立誓无官不进陈门。表姐陈翠娥得讯,以赠干点心为名,暗赠珍珠塔,姑丈陈培德慕他有志,赶至九松亭,将翠娥许婚方卿。方卿归途中被强盗邱六乔劫去珍珠塔,冻饿雪地,为宦家毕云显所救,邱将珍珠塔典...

》为上海越剧院保留剧目,具有较高的艺术价值。该剧在江、浙一带流传甚广,揭露了封建社会世态炎凉,嘲讽了嫌贫爱富的势利思想,具有较强的人民性。剧中对典型人物方朵花刻薄势利的表现入木三分,动人心魄。经典场次:《前见姑》与《后见姑》两场戏是全剧的精华,常作为单折演出和小生行当的...

》这部剧作深刻揭示了封建社会中人情冷暖,以尖锐的讽刺手法批判了社会上对贫富的偏见。剧中的主要角色方朵花的势利形象被刻画得淋漓尽致,展现了强烈的人民性。作为上海越剧院的保留剧目,它也是越剧陆派艺术奠基人陆锦花的杰出代表作之一。选段中的唱词《珍珠塔·夸富》由金艳芳饰演的方朵花(姑母...