一、演技不是炫技,而是“让观众忘记你在演”

很多人以为好演员就是台词功底、表情丰富、情绪力足。但其实,真正高级的表演,是你根本意识不到他在“表演”。

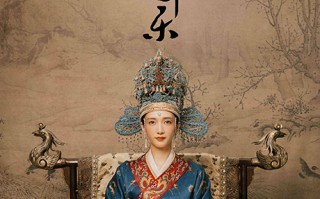

三、选角不是看脸,而是“灵魂对位”

现在不少剧被吐槽“颜值在线,演技掉线”,归根结底,是选角出了问题——不是演员不行,而是他们和角之间缺少一种“灵魂共振”。

二、配角不是工具人,他们是现实的镜子

一部剧能不能立住,主角重要,但配角才是检验质感的试金石。

五、我们追的不是剧,是那个想被理解的自己

回到最初的问题:为什么我们会为一部剧流泪?

四、真实感,来自细节里的“生活味儿”

有人说,《极光之恋》像一杯温水,初尝平淡,回味却绵长。为什么?

这个太快了,快到我们来不及消化情绪,就被推着往前走。而一部好剧,就像一次键,让我们有机会停下来,看看内心那个一直没被安抚的小孩。

有时候,我们不需要改变,只需要被人真正看见一次。

《极光之恋》之所以动人,不是因为它讲了一个多么离奇的情故事,而是它让我们相信:哪怕再冷,总有一束光,愿意为你停留;哪怕你再平凡,也有人愿意读懂你沉默背后的千言万语。

《极光之恋》最打动我的,其实是那几个看似“边缘”的。比如女主的闺蜜,一个大大咧咧、开玩笑的女孩,总在关键时刻递奶茶、讲段子,帮女主走出低谷。按套路,这种角应该一路阳光到底,可编剧和演员偏偏给她安排了一条暗线:她其实早就知道自己喜欢男主,但从没开口。

《极光之恋》里的几位主演,恰恰做到了这一点。比如男主角,一个表面冷峻、内心柔软的极地科考队员。按常理,这种角很容易演成“高冷总+深情”的混合体,但这位演员没有靠皱眉、甩外套、背手走路来营造气场,反而用一种近乎沉默的方式去表达情感。

今天咱们不聊剧情套路,也不分析制作成本,就想好好聊聊:到底是谁,在替我们活出了那些没敢说出口的与痛?

他们不是在“演”角,而是在“成为”角。他们把自己的经历、情绪、遗憾甚至梦想,都揉进了表演里。所以当我们看着他们的时候,看到的不只是故事,更是无数个可能的自己。

他在剧中有句台词:“我不是不想安定,我只是怕一停下,就再也找不到自己了。”

但真正让这部剧出圈的,不只是剧情,而是它背后那群“会演戏”的人——那些站在镜头前,用眼神、语气、甚至一个停顿,就把你拉进他们里的演员们。

再比如,男主有轻微耳鸣,所以总随身带着降噪耳机。这个设定在整个剧情中几乎不起眼,但在一场关键争后,他摘下耳机,次听清女主哽咽着说“我不想失去你”。那一刻,声音由模糊变清晰,就像他们的关系,终于穿透了误解的噪音。

可正是这些“无意义”的瞬间,才最接近情的本质:不是轰轰烈烈的誓言,而是愿意你一起面对琐碎。

同样,女二号也不是简单的“恶闺蜜”或“情敌反”。她出身优渥,条件优越,却始终活在母亲的影下。她抢男主,并不是因为她多他,而是因为她太需要通过“赢得情”来证明自己值得被。

因为它不怕“慢”。不怕主角半天不说一句话,不怕镜头停留在一杯凉掉的咖啡上,不怕一场对话发生在买菜的路上。

因为我们在里面看到了自己——那个不敢表白的自己,那个拼逞的自己,那个明明很累却还要笑着说“我没事”的自己。

当她在雨中崩溃大喊“为什么我做什么都不够好”的时候,你会心疼,而不是愤怒。

我们追的真的是剧情吗?还是借着别人的悲欢,悄悄释放自己藏了太久的情绪?

所以谢谢你,那些用心演戏的人。

你们不是明星,是照亮普通人内心的微光。

最近一部叫《极光之恋》的剧悄悄火了。没有铺天盖地的宣传,没有热搜榜,但它愣是靠着真实、细腻、戳心的情感线,把一群原本素不相识的观众,硬生生“黏”在了一起。有人边看边哭,有人说“这不就是我当年的样子?”更有人看完直接发朋友圈:“终于有人懂我了。”

有一场戏,是他得知女主可能遭遇意外后,在零下三十度的雪地里狂奔。镜头没给太多特写,只有他喘着气、睫结霜、手套都跑丢了一只。没有嘶吼,没有眼泪,可你能感觉到,他的每一步都在撕心裂肺。

有一幕让我印象特别深:她在机场等男主回来,明明约好了时间,可航班延误了三个小时。她坐在候机厅,一遍遍刷新手机,手指微微发抖。最后人来了,她也没扑上去抱,只是低头笑了笑,说:“我还以为你不来了。”

比如女主搬家那天,箱子没收拾完,冰箱还开着,她坐在地板上吃泡面。男主来了,没说安慰的话,只是默默帮她把碗拿去洗了。两个人就在厨房里站着,一边擦碗一边聊天,灯光昏,水声哗哗。

比如男二号,一个自由摄影师,热旅行、讨厌束缚。这个角很容易被塑“浪子回头”的模板,但演员用自己的方式重新定义了他。他不帅得惊天动地,但笑起来有种野性的温柔;他说话语速慢,但每一句都像是经过思考。

直到某天晚上,她喝多了,对着空荡荡的客厅说:“我不是不想争,我是怕争了之后,连朋友都没得做。”

而《极光之恋》的选角团队显然明白这一点。他们没有一味追求流量或脸,而是去找那些“气质贴合、能共情角”的人。

而女主角呢?她不是传统意义上的“大女主”,没有逆袭打脸、没有开挂人生。她就是一个普通女孩,会害怕、会退缩、会在里患得患失。可正是这份“普通”,让她的一切选择都变得可信。

而那些演员,正是用他们的专业与真诚,把这份相信,一点点传递给了我们。

还有男主的导师,一位年近六十的老科学家。他在剧中出场不多,但每次出现都带着一种沉静的力量。他对男主说:“极光每年都会出现,但不是每个人都有机会看到。感情也一样,遇见对的人很难,别因为怕冷,就躲进帐篷里。”

这些细节,不是编剧灵光一闪,而是演员和导演共同打磨的结果。它告诉我们:好作品,从来不靠噱头取胜,而是靠对人性细微处的尊重。

这些细节,构成了这部剧最珍贵的部分——生活的边。

这些话听起来像汤,可配上他布满皱纹的脸和坚定的眼神,突然就有了分量。

这些配角的存在,不只是为了推动主线,更像是在提醒我们:生活从来不是独角戏。每一个出现在你生里的人,哪怕只停留片刻,都可能在你心里留下一道光。

这句话轻得像风,却重得压人心。多少人在感情里,不也是这样?嘴上说着“没事”,心里早就翻江倒海。

这哪是演?这分明就是在复刻生活。

这就是选角的成功:让观众从“评判角”变成“理解角”。

这才是真实的痛——痛到说不出话,痛到连哭都显得多余。

这种场景,哪是什么戏剧冲突?分明是我们每个人都会经历的日常。

这种复杂性,不是随便一个演员都能撑起来的。但他做到了,因为他身上有种“被生活打磨过”的质感。

这话听着像文艺青年的矫情,可结合他的成长背景——父母早逝、独自打拼、靠接拍婚礼摄影维生——你就明白,他对自由的执着,其实是对失控人生的最后一道防线。

那一瞬间,不知道多少人 silent nod(默默点头)。谁年轻时没遇见过这样的人?明明心动到不行,却因为怕失去现有的关系,硬生生把喜欢咽回去。

为什么我们总在别人的故事里,找到自己的影子?

你有没有过这样的体验:深夜刷剧,眼睛困得睁不开,却还是盯着屏幕,舍不得快进一秒?明明知道那只是演出来的故事,可当某个角轻轻说一句“我也曾一个人熬过冬天”,心口就像被什么撞了一下,鼻子一酸,眼泪差点掉下来。

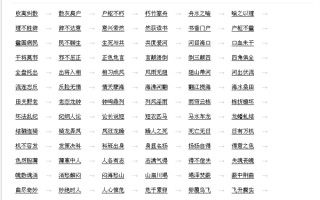

相关问答