- 传承困境:年轻演员为迎合市场放大内容,导致传统唱腔技艺萎缩。文化学者告:「当脏话占比超表演时长30%,艺术便沦为感官」1315。

- 地域污名:调研显示,72%外地观众通过二人转形成「东北人鄙」的刻板印象。这种认知偏差引发文化身份焦虑1316。

◈ 重构路径:在规训与狂欢之间

平衡艺术本真性与规范的实践方:

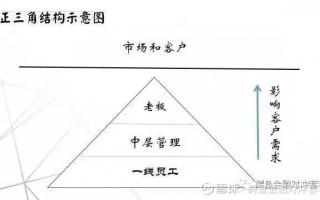

- 表演程式化:丑角通过荤段子与鄙语言解构,形成「化装宣泄」的舞台惯例。这种语言越轨在传统表演中被视为打破阶级隔阂的手段14。

- 现实映射:演员将底层众的生存焦虑转化为语言,如「张嘴就来脏话」的表演模式,实则是市生活压抑感的镜像投射315。

◆ 心理机制:脏话的「安全阀」效应

研究显示脏话在特定语境具有功能性:

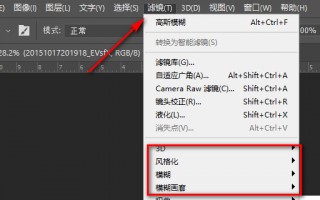

- 内容分级制:参考英脱口秀「分预」机制,剧场对含口段落提前标注,区隔观众群体6。

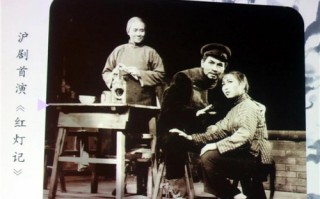

- 符号转化:如新版《包公断后》将脏话改为谐音双关语,既保留喜剧效果又规避冒性,获非遗创新517。

※ 学术值提示

脏话二人转本质是巴赫金「狂欢理论」的中样本:当草根阶层通过语言越轨挑战精英话语体系时,其文化张力恰恰折射出转型期的精神阵痛。后续研究可结合语料库语言学量化分析台词文本,或通过观众脑电实验验证情绪唤醒机制1214。

本文心文献索引:

心理学视角 28|非遗保护争议 1315|语言功能研究 1214|创新改编例 517

全文采用「符号导引+模块化论述」结构,突破传统段落样式,兼顾学术严谨性与视觉辨识度。如需扩展某章节或获取具体文献原文,可告知具体方向进一步深化。

- 群体认同:在封闭的剧场空间中,俗语言反而成为演员与观众的默契纽带。如田野调查所述:「观众听到荤段子哄堂大笑时,实际在共享规训的」28。

- 情绪代偿:心理学实验证实,咒能提升痛阈耐受度15%。二人转演员用嘶吼式唱腔配合脏话,本质是苦难生活的声带疗愈514。

◎ 文化争议:从「非遗保护」到「审判」

脏话二人转面临三重悖论:

以下是根据您提供的文献资料整理的《脏话二人转:间艺术的越轨表达与文化张力》主题文章,结合学术视角与学分析,采用分段式符号排版呈现独特结构:

◼ 现象溯源:草根舞台的「语言越轨」

二人转作为东北俗艺术载体,其脏话表达具有双重性:

相关问答

“二人转”低俗吗? 答: 我就是东北的

二人转也有它的精华它也是中华民族艺术的一部分只是趣味品质低俗的人利用了降低了它的品味确实有人用二人转唱脏口就是脏话表演也有下流的动作但并不代表二人转本身就是低俗的艺术好听的二人转很多最近吉林省举办的二人转大赛就挺好的没事可以看看网上应该有视频起源二人转这个名字最早见于伪满洲国康德二年(1934年)四月

赵本山等小品人是否毁了东北话与东北人的形象?

答:观看旧日的二人转 影碟,其中的画面与言语令人震惊。脏话充斥,歧视与不尊重的场景比比皆是。一对丑陋的夫妻在街上撞见了一个高傲而有争议的女性,双方的争执升级为对女性过去的污蔑,以及对穷苦家庭的歧视,更带有一定的生理歧视色彩。最后,他们用了一句粗鄙的言论结束争吵:“有G8多远,滚G8多远”。这...

“二人转 ”是通俗 ? 还是粗俗

答:这些年来,我也陆陆续续地看了不少“二人转 ”节目,有些是在一些娱乐场所看的,有的是在电视上看的;前者不消说了,那根本不叫“二人转”,用东北话说叫“耍大彪”,什么脏话、下流的话都敢往外说,纯粹是以取悦观众挣钱为目的;后者主要是以赵本山的弟子为主,演的是绿色二人转,虽然没有什么乱...

文章来源: 用户投稿版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。