| 特征类别 | 出现频率 | 典型表现 |

|---|---|---|

| 视频 | 92% | 不连贯的画面切换、反物理规律的运动轨迹 |

| 叙述矛盾 | 85% | 当事人描述与画面呈现不一致 |

| 利益关联 | 78% | 发酵后迅速开通盈利渠道 |

| 环境异常 | 65% | 刻意选择老旧房屋或夜间拍摄 |

公众科普与媒体反思

这一引发了关于科学传播和媒体责任的广泛讨论。中科学院心理研究所发布的《2023年超自然传播报告》显示,这类内容的主要受众集中在18-35岁年龄段,其中62%的受访者表示"虽然半信半疑,但还是会转发"。

当事人动机与心理分析

随着调查深入,这对夫妻最终承认整个是他们自导自演的闹剧。深入访谈揭示了背后的多重动机:

总结与展望

所谓"重庆夫妻灵异"的真相揭示,不仅是对个别造假者的揭露,更是对整个理性思考能力的一次检验。在信息的,培养科学思维和媒体辨识能力变得尤为重要。未来需要教育系统、媒体平台和科研机构形成合力,共同构建更加健康的信息生态环境,让科学精神真正深入人心。

类似例的规律性特征

通过对比分析近年来内发生的12起类似"灵异",研究者总结出以下共同特征:

传播时间线分析

- 1月15日:原始视频发布于平台

- 1月18日:被多个营销号转发并添加夸张解说

- 1月22日:登上微博热搜榜第三位

- 1月25日:多家自媒体制作"深度解析"视频

- 1月28日:当地媒体介入调查

科学验证与事实查

经过专业团队的多维度调查,这一所谓的"灵异"被证实为精心策划的局。重庆大学物理学院心理学系成立了专项调查组,通过现场勘测和技术分析,得出了明确。

物理环境检测结果

调查组使用高灵敏度磁场检测仪、红外热成像设备和声波分析仪对涉事房屋进行了72小时连续监测,未发现任何异常物理数据。所有声称"自动移动"的物品均被证实可以通过细线牵引实现,而视频中的"诡异声响"则被音频分析软件识别为后期添加的音效。

科学传播建议

- 建立快速机制,对热传超自然内容及时进行科学验证

- 培养公众的基本媒体素养和批判性思维

- 平台方应完善内容审算,对明显背科学原理的"灵异内容"进行标注

重庆科技馆随后推出了"生活中的科学"系列讲座,首场就以这一为例,向公众演示了如何用基础物理知识识破视觉局,吸引了超过2000名市参与。

视频技术分析发现

数字媒体专家对原始视频进行了帧级分析,发现多处不符合自然规律的画面接和光影变化。特别是在一段声称"椅子自动移动"的画面中,通过像素比对发现了明显的数字编辑痕迹,移动轨迹不符合物理惯性定律。

心理需求:丈夫张某(化名)承认自己长期存在"被渴望",而妻子李某(化名)则表示"看到别人拍这类视频很火,就想试试"。

环境因素:心理学专家指出,这类行为的背后反映了个体在社交媒体对"瞬间成名"的病态追求,以及部分网对超自然内容不加甄别的猎奇心理。

经济驱动:当事人坦言希望通过制造热点获取流量收益,他们在视频走红后迅速开通了直播打赏功能,短短两周内获利超过8万元。

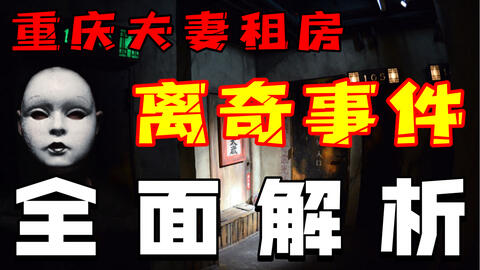

揭秘重庆"夫妻灵异":科学视角下的真相解析

背景与传播路径

2023年初,一则关于"重庆夫妻遭遇灵异"的视频在各大社交平台疯狂传播。视频中一对自称居住在重庆某的夫妻声称家中频繁出现物品莫名移动、电器自动开关等超自然现象,并展示了多段夜间拍摄的"灵异画面"。该视频在平台获得超过500万次播放,微博相关话题阅读量突破2亿,迅速成为全热议的焦点。

相关问答