一、京剧不是过时,而是“听不懂”的代沟

你有没有试过,在某个安静的周末午后,点开一段京剧唱段,想感受一下“老祖宗的智慧”?结果不到五分钟,就忍不住切走了?不是你没耐心,而是你听不懂。

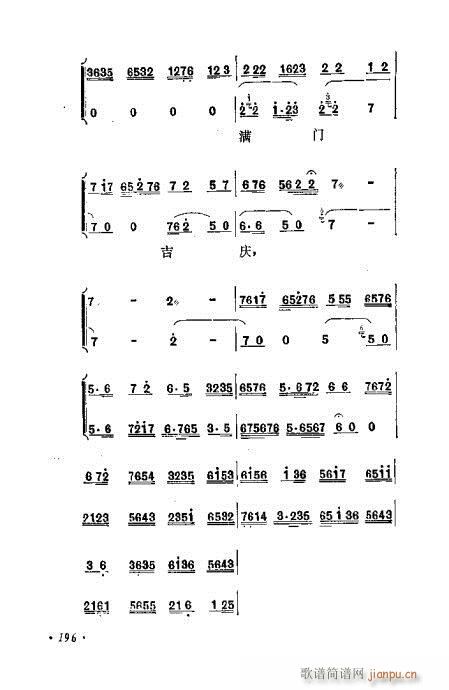

三、当“曲谱”成为桥梁:原来京剧也能“看得懂”

最近,我无意间刷到一个视频,是一个年轻人在唱《贵妃醉酒》的片段,配上的是简谱和五线谱的动态显示。

他边边解释:“这段是西皮流水,节奏快,情绪热烈;这里用的是‘导板’开头,带出情绪……”

二、从“听不懂”到“听不进”:文化断层正在发生

我们这一代人,从小接触的音乐是流行歌曲、影视配乐、电子音乐。而京剧,是舞台上的、是老年广播里的、是学校偶尔组织看的一场“文化演出”。

五、听懂京剧,其实是听懂中人的情绪密码

你有没有发现,京剧里的故事,几乎都是“人情世故”?

六、:不是京剧老了,是我们还没学会怎么听它

京剧不是“老掉牙”的东西,它只是需要一次“重新发声”的机会。

四、变了,京剧也该换个“打开方式”

你有没有注意到,最近几年,越来越多的年轻创作者开始尝试用新方式演绎京剧?

最后送你一句老话,也是我看完几十段京剧后最动容的一句:

“台上一分钟,台下十年功。”

愿我们都不再错过,那些被我们“听不懂”的好声音。

《贵妃醉酒》讲的是而不得的苦涩;

《赵氏孤儿》讲的是忠义与牺牲;

《空城计》讲的是智谋与胆识;

《四郎探母》讲的是家之间的两难。

于是,京剧变成了“文化标签”——你听说过,但你没真正“体验过”。

京剧也一样。它不是不能打动年轻人,只是我们没给它机会。

我们没有用年轻人听得懂的方式去讲它,也没有用年轻人喜欢的节奏去演它。

京剧也一样,它需要的不是“保护”,而是“激活”。

京剧的唱词讲究“字少腔多”,一句唱词可能要拖十几秒,甚至几十秒。对于习惯了短视频、快节奏表达的我们来说,这种“慢”简直是一种“折磨”。

但你有没有想过,当你次听Rap、听摇滚、听爵士的时候,是不是也觉得“怪怪的”?后来是因为你听懂了歌词、理解了节奏、感受到了情绪,才慢慢喜欢上它们。

你有没有在社交平台上看到过这样的评论?

你有没有发现,身边愿意主动听京剧的年轻人越来越少?

你有没有想过,为什么这门传承了两百多年的粹,如今却逐渐被年轻人“冷落”?

其实,不是年轻人不传统文化,而是我们的方式,早就该变了。

其实,只要我们愿意多听几遍,愿意多了解一点背景,你会发现:

京剧里的,一点都不远。

他们的情绪,我们都能理解。

他们的挣扎,我们也能共鸣。

它不需要我们去“拯”,它只需要我们愿意打开耳朵,去听一听那些“慢下来”的节奏;

它也不需要我们变得“很懂”,它只需要我们愿意多问一句:“这段唱的是啥?”

就像当年的邓丽君用流行唱演绎《我只在乎你》,让很多人次知道,原来“情歌”也可以这么温柔;

就像周杰伦用Rap唱《青花瓷》,让更多年轻人开始中风的美。

当你开始问这个问题,你就已经迈进了京剧的大门。

我次意识到:原来京剧的音乐,是可以像流行乐一样“看得懂”的。

原来那些“咿咿呀呀”的唱腔,背后藏着的是节奏、旋律、情绪和故事。

或许有一天,你会在某个夜晚,听着一段老唱段,突然感受到一种从未有过的感动。

那一刻,你会明白:

原来我们听的不是戏,是千百年来,中人一代代传下来的情感与智慧。

更别提那些文言词汇、历史典故、行当唱腔,别说年轻人,连很多中年人也听得云里雾里。

有人把京剧唱段配上电子音乐,做成“风电子乐”;

有人用吉他奏《王别姬》的旋律,配上词重新填词;

还有人把京剧的身段动作融入舞蹈,拍成短视频,让观众看到“京剧原来这么美”。

这个视频让我开始去了解“京剧曲谱”。我发现,京剧的曲体系其实非常严谨,每一个唱腔都有名字、有节奏、有情绪表达。比如“二”适合表现悲情,“西皮”适合表现喜悦或紧张;“摇板”可以自由发挥,“慢板”则层层递进。

这些尝试不是“糟蹋传统”,而是在用年轻人的语言,重新讲一个老故事。

这些都不是“听不懂”的理由,而是我们从未真正“听进去”的原因。

这些都是中人最熟悉的“情感模式”,是我们文化里最深的情感记忆。

只是我们用“听不懂”的借口,把它们挡在了门外。

这其实不是京剧的问题,而是传播方式的问题。

它不是“老”,而是“太讲究”;不是“没人听”,而是“听不懂”。

为什么年轻人越来越听不懂京剧?

“这唱的是啥?咋听得我一脸懵?”

“咿咿呀呀半天,一个字没听懂,谁在?”

“这不是老年人才听的吗?我们这代人谁还听京剧?”

相关问答